Artikel

Corong Candu di Tepian Jawa

oleh Agni Malagina

“Itoe China Town of Java, jang seanteronja tempat ditinggalin oleh orang Tionghoa meloeloe,” tulis Tan Hong Boen. Kemudian dia melanjutkan, “Dengen loeroeng-loeroengnja jang soenji di mana masih kadengaran soearanja babi di sana-sini hingga membawa soemanget kita terbang ke tepi Huang Ho.”

Saya terpincut dengan pemerian Tan dalam Orang-Orang Tionghoa Jang Terkemoeka di Java, sebuah buku yang terbit pada 1935. Tan tengah menggambarkan suasana salah satu pecinan tua di pesisir utara Jawa yang samar-samar, Lasem.

Matahari sore mulai lingsir di Lasem. Sosok lelaki tua melambaikan tangan di depan pintu besi sebuah rumah kuno berlanggam arsitektur Cina dengan atap bergaya ekor walet, lambang kesejahteraan. Lelaki itu seorang penjaga yang ramah. Dia mempersilakan kami masuk ke hamparan beranda berlantai terakota. Saya menatap sekeliling dalam keremangan. Rumah itu tenar dengan nama Lawang Ombo—frasa dalam bahasa Jawa yang artinya “Pintu Besar”.

Kusen pintu utamanya sungguh besar, selebar badan saya. Tinggi dan lebarnya kira-kira hampir separuh gawang sepak bola kita. Ukuran kusen pintu dan jendelanya menjadi tengara yang membedakan dengan kusen-kusen rumah klasik di sudut-sudut Pecinan Lasem—Gambiran, Babagan, dan Karangturi.

Lawang Ombo bertetangga dengan Klenteng Cu An Kiong, klenteng utama dan tertua di Lasem. Di sekitarnya masih ada segelintir rumah serupa, sehingga kawasan ini diduga merupakan tapak permukiman awal Cina Lasem.

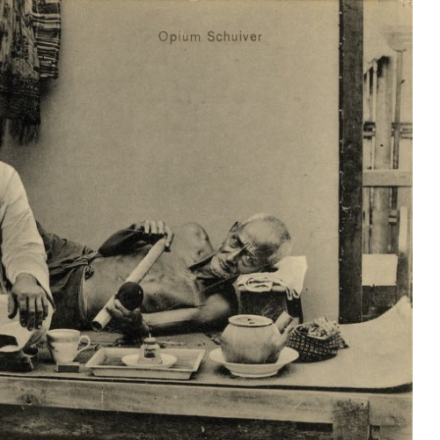

Saya dengar dari warga setempat bahwa Lawang Ombo sohor memiliki kisah mistis di seantero Lasem sebagai tilas rumah candu. Perdagangan candu memang pernah menggurita di pesisir utara Jawa pada awal abad ke-19. Candu dikonsumsi rakyat jelata hingga kaum ningrat di Jawa.

Sebuah sungai tua yang dikenal dengan nama Sungai Lasem mengalir tepat di depan rumah candu itu. Warga meyakini terdapat jalan bawah tanah yang menghubungkan sungai dengan rumah candu. Saya pun menyaksikan sebuah lubang di sayap kiri rumah itu, yang konon digunakan untuk menyelundupkan candu.

Saya berkesempatan untuk bermalam di rumah kuno itu. Pemiliknya bernama Soebagio Soekidjan, 53 tahun, yang nama sejatinya Tjoo Boen Hong. “Rumah Lawang Ombo itu milik keluarga Lim, dari garis mama saya,” ujar Boen Hong kepada saya ketika sarapan.

Boen Hong merupakan cucu luar keturunan Lim Cui Sun dari generasi keempat. Dia membeli dari kakak ibundanya sekitar satu dekade silam. Salah satu keinginan Boen Hong adalah bisa turut menjaga warisan keluarga. “Masih ada altar pemujaan keluarga,” ujarnya. “Saya biasa sembahyang di sana.”

Dulu, ibundanya yang bernama Lim Mertjies Nio kerap bersembahyang di rumah ini. Sejak lima tahun silam Boen Hong meneruskan tradisi sembahyang di Lawang Ombo, menggantikan kebiasaan mamanya yang kini telah berusia 90 tahun. “Saya sembayang untuk keluarga mama dan juga sembahyang untuk keluarga papa,” kata Boen.

Boen Hong sempat membawa kami mengunjungi tiga rumah kuno lain miliknya, salah satunya bergaya Indische Empire dengan empat pilar. Dia membelinya dari orang lain, tidak ada hubungan keluarga. “Saya kok nggak tega lihat bangunan itu nggak ditempati,” ujarnya. “Setidaknya saya mau supaya bangunan-bangunan kuno di Lasem tidak habis.”

Saya memperkirakan rumah Lawang Ombo ini dibangun pada akhir abad ke-18. Pemiliknya adalah seorang pejabat rendah asal Cina yang bergelar dengshilang bernama Lim Cui Sun. Ketika saya membaca aksara Cina di batu kubur—atau bong—makam Lim, saya menduga dia adalah pemilik Lawang Ombo yang pertama. Lim terbaring di tempat peristirahatannya yang terakhir tepat di pekarangan samping rumahnya.

Bong tersebut bertarikh 1827, dan meyuratkan bahwa Lim berasal dari Hu Shan di Provinsi Shandong. Saya memadukan informasi itu dengan keterangan pada papan arwah yang tersimpan di altar keluarga Lim. Papan arwah menyebutkan bahwa Lim lahir pada 1778, dan meninggal pada 1827 dalam usia 50 tahun. Salah satu anak laki-lakinya bernama Lim Ki Siong adalah Kapitan Cina pertama di Lasem yang menjabat dari 1837 hingga 1855. Dia tercatat dalam Almanak van Nederlandsch Indië voor 1837.

Lasem, sebuah kota kecamatan bagian dari Kabupaten Rembang di pesisir pantai utara, berjarak 12 km dari kota Rembang. Kota ini memiliki luas wilayah 4.504 hektare dan dilalui oleh Jalan Raya Pos yang dibangun pada masa pemerintahan Daendels (1808-1811). Berkat jalan raya itu pula Lasem berkembang. Belakangan, kota ini mendapat aneka julukan mulai dari kota batik, kota santri, kota tua, kota pusaka, hingga Tiongkok Kecil dan Beijing Kecil.

Julukan Petit Chinois atau Tiongkok Kecil telanjur mendunia. Claudine Salmon dalam Chinese Epigraphic Materials in Indonesia yang terbit pada 1997 menyebut bahwa julukan ini muncul dari para wisatawan yang terpana menyaksikan kota berlanskap bangunan kuno seperti di daerah Fujian selatan.

Sejatinya julukan Tiongkok kecil mungkin kurang pas dengan Lasem. Deretan rumah-rumah tua yang tersisa bukan berarsitektur asal Cina, melainkan kental nuansa Hindia. Namun, hal yang mengingatkan orang pada daerah Fujian tampaknya tembok keliling rumah dan pintu gerbangnya. Julukan itu sah-sah saja karena diberikan oleh para pelancong, kemudian dilegitimasi oleh ilmuwan dan pers.

Saya bertanya langsung kepada warga setempat. Umumnya mereka tidak setuju dengan sebutan itu, bahkan awalnya menentangnya. Kendati demikian, mereka saling menghormati dan menghargai julukan Tiongkok Kecil. Semuanya sepakat bahwa lasem adalah kota pusaka.

Bagi saya, keistimewaan wilayah Pecinan Lasem terasa berbeda dari banyak pecinan Nusantara yang pernah saya kunjungi. Kampung Lasem tampak tertutup tembok tinggi dan berpintu khas Cina. Tidak ada rumah toko berlanggam bangunan Cina tradisional seperti yang ada di pecinan-pecinan Nusantara pada umumnya. Hanya tampak rumah-rumah berarsitektur Cina-Hindia nan megah berdiri di atas tanah seluas tiga kali lapangan basket. Saya dapat membayangkan semua kemegahan itu dibangun oleh orang-orang berharta pada masanya. Sungguh, betapa sohornya nama Lasem.

Lasem pernah tercatat dalam beberapa naskah kuno Jawa: Nagarakretagama (1365), kitab Badrasanti (1479), dan Pararaton (1600). Tak hanya dalam naskah kuno Jawa, toponimi Lasem pun tercatat dalam kronik Cina. Nama Lasem muncul pertama kalinya dalam catatan Cina pada 1304, berjudul Da De Nan Hai Zhi (Catatan Laut Selatan) tulisan Chen Da Zhen. Dia menyebut Lasem dengan Luo Xin. Dalam kronik berjudul Shun Feng Xiang Song (Perjalanan Bersama Angin), ditulis tahun 1403-1424 muncul nama Na Can (Shan) alih-alih Lasem. Kemudian dalam kronik Xi Yang Zhao Gong Dian Lu (Catatan tentang Upeti dari Samudra Barat) yang terbit pada 1520, Lasem disebut dengan Na Can yang ditengarai sebagai daerah pegunungan. Sebuah kronik yang terbit pada 1617 berjudul Dong Xi Yang Kao (Telisik Samudra Barat dan Timur) tulisan Zhang Xie tersurat nama tempat Na Can dan (Hu) Jiao Shan (Gunung Hu Jiao) yang diduga sebagai Gunung Lasem. Baru sekitar abad ke-19, nama Lasem dikenal dengan sebutan La Shen.

Tercatatnya nama Lasem dalam kronik Cina lintas abad seakan membuktikan bahwa Lasem menjadi tujuan dan tempat favorit para perantau asal negeri tirai bambu. Beratus tahun lalu orang-orang Cina berlayar dengan jung-jung menuju Nusantara dengan aneka misi—ekspedisi, mencari penghidupan yang lebih baik, melarikan diri dari bencana alam dan kisruh politik, berdagang dan lainnya. Di Lasem, mereka mendarat di pelabuhan tua yang sudah tiada, pantai Caruban dan membangun pemukiman. Sempat gundah melanda benak saya, dari mana asal daerah orang-orang Cina itu? Tiada keterangan pasti dari mana saja mereka berasal. Secara umum para peneliti seperti Borel, Ong Eng Die, Reid, Salmon, Wang Gong Wu, dan lainnya menyebutkan bahwa orang Cina di Nusantara berasal dari pesisir pantai selatan Cina, Fujian dan Guangdong.

Kegundahan itu terjawab ketika saya melakukan perjalanan menyelisik permakaman Cina lawas yang tersebar di seantero Lasem. Saya menemukan desa-desa asal mereka. Sebagian catatan saya menyebut Xi Tou, Qing Jiao, Hu Shan, Long Tian, Yun Yin, Qi Lin, Dai Bi, Xi He, Deng Ke, Tian Bao, Jiang Xia, Gu Lou, Xing Qing, Nan Jing, Shang Dian, Xing Qing, Qing Shan, Tai Ping dan lainnya. Ternyata, nenek moyang orang Cina Lasem datang dari berbagai daerah. Tak hanya Guangdong dan Fujian, namun juga daerah bagian tengah daratan Cina! Beberapa kampung merupakan bagian dari beragam provinsi yaitu Hunan, An Hui, He Nan, Shandong, dan Shanxi. Walau tak banyak, nama kampung yang menjadi bagian dari provinsi tersebut telah terpahat di beberapa bong yang tersebar di Lasem.

Lasem tampak menua dalam kekinian. Saat ini nadi kota tua yang menaungi lebih dari 48.000 orang itu seakan berdenyut lamban terutama di kawasan Pecinan Lasem. Waktu seolah berhenti, saat kami berkeliling Desa Karangturi untuk mencari segelas kopi lelet dan sarapan pagi sembari menyapa penghuni Karangturi. Kami menyisir gang-gang bertepi pagar tinggi sembari merasakan suasana layaknya dalam film Once Upon a Time in China-nya Jet Li. Kami menjumpai keriaan anak sekolah, pekerja yang mengayuh sepeda onthel, dan delman yang mengantar penumpangnya melintas gang dan mengupas kesunyian. Juga, warga-warga sepuh di Lasem yang setiap pagi duduk termangu di depan pintu pagar rumah tua mereka.

Baskoro, pemuda lajang berusia 39 tahun yang akrab disapa dengan Pop, menemani kami berjalan-jalan di pecinan ini. Saya mengajak Pop karena dia merupakan seorang penggiat pusaka Rembang dan Lasem.

Pop berkata kepada saya bahwa sebagian besar rumah tua itu hanya dihuni oleh penjaga rumah yang telah berulang warsa merawat rumah tersebut. Dari obrolan bersama mereka saya mengetahui bahwa generasi muda Pecinan Lasem banyak yang tersebar di kota-kota besar, bahkan di luar negeri. Bukan tak cinta, bukan pula tak sayang. Mereka mengejar mimpinya hingga meninggalkan Lasem. Selepas tercapai tujuan, sebagian dari mereka membangun Lasem dari jauh dengan berbagai cara. Di Jakarta, keturunan-keturunan asal Lasem mendirikan Pawala (Paguyuban Warga Lasem).

Lusinan bangunan tua berlanggam campuran Cina dan Hindia tampak rengsa dimakan usia. Segelintir orang Lasem yang berjuang merawat bangunan tua miliknya. Seperti, Boen Hong yang mengonservasi rumah Lawang Ombo sebagai warisan leluhurnya dan sederet rumah gaya Hindia lainnya, Gus Zaim yang turut melestarikan bangunan bergaya Cina-Hindia di Karangturi dan Gambiran, serta Rudy Hartono yang berupaya merawat bangunan berlanggam Hindia dengan sederet pilar anggunnya di Karangturi. Belakangan Rudy memberi nama Tiongkok Kecil Heritage. Tentunya, melestarikan rumah tua berarti menggelontorkan dana yang tidak sedikit.

Rumah-rumah itu berlantai terakota atau tegel bermotif ala Perancis, yang diimpor dari Eropa, Vietnam, atau Tiongkok. Berlangit-langit tinggi, berpintu dan jendela besar, serta kadang memiliki loteng. Arsitekturnya telah beradaptasi dengan wilayah pesisir yang panas.

Saya berkesempatan memasuki sebuah bangunan bergaya Indische Empire paling besar di Lasem. Rumah ini bekas rumah milik Lim Hong Hoen—pesohor Lasem awal abad ke-20 yang juga keturunan Lim Cui Sun. Konon, rumah megah ini disebut-sebut juga pernah sebagai tempat penyelundupan candu.

Rumah megah milik Hoen telah diakuisisi kepolisian pada 1965, kini Kantor Polisi Sektor Lasem. Begitu cantiknya bangunan-bangunan itu sehingga membuat Lasem fotogenik. Umumnya, bangunan-bangunan cantik di Lasem dibangun pada awal abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Ketika itu Lasem jaya sebagai corong candu dan pengekspor batik!

Pecinan ini pernah menjadi tempat pendaratan penyelundupan candu terbesar di Pulau Jawa, bersama kota pesisir di sisi baratnya—Juwana. Perdagangan candu di Jawa sejatinya telah ada dan dilakukan oleh orang Cina sejak abad ke-17. Menjadi ramai pada saat Daendels membuat struktur formal bandar candu pada 1809. Tingginya keuntungan dan perputaran uang di jalur candu di Juwana dan Lasem mengakibatkan maraknya penyelundupan candu! Hampir seratusan tahun, Lasem tumbuh dan bergelimang kekayaan sebagai pusat dagang candu di Jawa. Salah satu tempat penyimpanan candu selundupan sekaligus rumah candu adalah rumah Lawang Ombo. Menurut tutur lisan, rumah Lim Cui Sun itu merupakan tempat penyimpanan candu yang merangkap rumah candu, surganya penikmat candu Lasem lebih dari seabad silam. Tampaknya, Lasem pernah memiliki tengara sebagai kota candu.

Masa keemasan ini berakhir ketika perekonomian Lasem mati suri pasca pemerintah Belanda memberangus usaha perdagangan candu ilegal di Jawa. Belanda mengambil hak monopoli perdagangan candu mulai 1880 dan 1894 lewat Regi Opium Hindia Belanda. Pada awal abad ke-20, orang-orang kaya Lasem berputar halauan dengan membuka usaha baru, diantaranya pabrik garam, pembuatan kapal, kuningan, dan batik. Bagi yang frustasi, mereka meninggalkan Lasem dan berkarya di Semarang, Surabaya dan kota-kota lainnya.

Selain terkenal perdagangan candu, Lasem juga memiliki pesona batik pesisir. Perkembangan batik di Lasem, konon dimulai sejak masa Na Li Ni atau Si Putri Campa istri Bi Nang Un, seorang anggota ekspedisi Cheng He (1405-1433) yang memperkenalkan teknik membatik pada abad ke-15. Masa keemasan perusahaan batik yang dibangun oleh orang-orang Cina Lasem mulai naik pamornya sekitar 1860-an. Perusahaan batik saat itu merupakan usaha yang paling menguntungkan setelah perdagangan candu.

Pengusaha batik Lasem mengandalkan 2.000-an pekerja untuk proses artistik dan 4.000-an pekerja untuk proses lainnya. Langgam batik Lasem pun mendapat pengaruh corak simbolik tradisi Cina. Saya menyaksikan patron naga perlambang kekuatan dan keagungan, patron phoenix (burung hong) perlambang kecantikan, dan aneka patron bunga-bunga perlambang keindahan dan kesejahteraan. Namun, mereka juga menambahkan corak lokal seperti satwa, puspa laut, dan corak kricakan yang melambangkan masyarakat Lasem saat bekerja rodi membangun Jalan Raya Pos. Mereka pun membuat kain batik panjang dan kain tokwi sebagai penutup meja altar persembahan. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, batik Lasem diekspor secara besar-besaran ke Singapura dan Sri Lanka. Jelang 1970-an, perlahan pesona sinar batik Lasem pudar. Kini, hanya segelintir nama orang Cina Lasem yang masih berjuang melanjutkan usaha batik warisan keluarganya.

Saat saya memasuki beberapa rumah kuno di Pecinan Lasem, saya menjumpai peralatan tinggalan perusahaan batik rumahan. Setumpuk surat-menyurat perdagangan batik, nota jual beli pewarna, surat pemesanan pembelian lilin dari Atapupu-Timor, botol-botol pewarna, bak pencucian, pidangan, bahkan cap batik, kini hanya teronggok menjadi kenangan.

Tengara terpenting Pecinan Lasem adalah tiga buah klenteng yang menjadi poros pesonanya. Klenteng Cu An Kiong di Dasun, Klenteng Bao An Bio di Karangturi, dan Klenteng Gio Yong Bio di Babagan.

Cu An Kiong adalah klenteng yang tertua dengan dewa utamanya adalah Dewi Samudra—Ma Zu atau Thian Siang Sing Bo—sering disebut Mak Co. Klenteng ini berdiri pada abad 14, namun tiada catatan pasti mengenai peletakan batu pertama klenteng ini. Beberapa catatan inskripsi menyebutkan bahwa klenteng tersebut dipugar pada tahun 1838. Klenteng Cu An Kiong memiliki bentuk bangunan khas daerah Cina bagian selatan. Bangunan itu berbentuk persegi empat atau siheyuan yang memiliki atap atap ekor walet. Bangunan utama klenteng ini dipenuhi oleh aneka ragam hias simbolik penuh makna yang menggambarkan prinsip Yin dan Yang serta harapan hidup penuh kebajikan-dan-kesejahteraan. Terdapat pula mural dewa-dewa dan mural monokrom 100 panel kisah Fangshen Yanyi, sebuah kisah terciptanya dewa-dewi pada bagian utama klenteng tersebut.

Dua klenteng lainnya tak kalah penting. Bao An Bio yang terletak di daerah Karangturi didirikan untuk menghormati Kong Tik Cun Ong (Guangze Zunwang). Masa pembangunannya pun tidak diketahui. Klenteng ini dipugar pada 1919 dan 1927. Klenteng Gie Yong Bio (Yi Yong Miao) dibangun untuk menghormati dua pahlawan zaman Dinasti Ming yaitu Chen Sixian dan Huang Daozhou. Klenteng ini juga dipercaya merupakan klenteng yang menghormati dua orang Cina yang pertama kali mendarat di Lasem, yaitu pria bermarga Chen (Tan) dan Huang (Oey). Bahkan, keduanya juga dipuja di Rembang dan Juwana. Cerita versi lain yang saya dengar, kedua tokoh Cina ini adalah pahlawan Lasem yang turut berperang bersama orang-orang Jawa melawan VOC pada 1740-1743. Orang Jawa mengenang peristiwa di zaman itu dengan sebutan “Geger Pacinan”.

Ketiga klenteng ini memiliki peran penting dalam konstelasi kehidupan sosial budaya di Pecinan Lasem. Saya bertemu Gandor Sugiharto (70), seorang sesepuh penggiat tata sembahyang di ketiga klenteng tadi. Dia mengatakan bahwa secara rutin bergantian ketiganya digunakan untuk melakukan ritual tradisi sembahyang tanggal 1 dan 15 penanggalan Imlek dan sembahyang lainnya, seperti sembahyang tahun baru Imlek dan Sembahyang Cioko atau Sembahyang Rebutan. “Klenteng masih berperan penting menjaga tradisi,” ujar Gandor. “Klenteng itu tempat berkumpulnya orang-orang beragama, kami tidak membedakan, siapapun boleh masuk. Yang Budhis, yang Konghucu juga banyak sembayang di sini.”

Gandor menambahkan, klenteng juga menjadi tempat manusia-manusia multikultur bertemu. Hal itu terlihat jelas di Cu An Kiong. Beragam wisatawan yang bertandang untuk menyaksikan kemegahan klenteng itu. “Akulturasi dan asimilasi telah menjadi bagian dari pecinan dan masyarakat Lasem, Non,” ujarnya. “Tidak ada masalah hubungan warga di sini, kecuali kalau dipolitisir.”

Sejarah mencatat hubungan harmonis antaretnis di Lasem. Orang Cina pada masa awal kedatangannya telah memperkenalkan teknik pertanian ladang garam, tehnik pembuatan furnitur, tehnik membatik dan motif Cina pada batik Lasem. Demikian pula tercatat kontribusi orang Cina di Lasem pada masa perang Cina-Jawa melawan VOC 1740-1743. Sebaliknya pengaruh Jawa dan Islam pun tampak melebur dengan kepribadian orang Cina Lasem. Warga pecinan telah terbiasa berbusana kain dan kebaya, mereka juga pecinta kesenian Jawa—terutama tari dan gamelan—bahkan sampai saat ini gamelan masih digunakan pada perayaan-perayaan religius di klenteng. Belum lagi kisah Sunan Bonang dan putri Campa yang melegenda. Tak hanya itu, harmoni hidup berdampingan antarkeyakinan pun menjadi ciri khas Pecinan Lasem. Hubungan para santri Pesantren Kauman Karangturi yang diasuh oleh Gus Zaim dengan warga pecinan sangat baik. Mereka saling menghormati, hidup berdampingan dan saling mendukung.

Suatu siang yang membara, saya mendatangi kediaman Zaim Ahmad Ma’shoem, atau yang beken disapa Gus Zaim, di Karangturi. Dia merupakan salah satu pemrakarsa konsep kerukunan hidup beragama di Lasem. Rumahnya berlanggam Cina dengan beranda luas. Sepasang pintu kayu tua warna hijau bertulis empat aksara Cina yang bermakna sehat, damai, sejahtera, dan panjang umur.

Kemudian, seorang laki-laki berbaju koko warna putih dan mengenakan sarung tengah berjalan keluar dengan senyuman. Kami duduk lesehan di teras sambil mengudap kue kering dan menyesap segelas teh manis. Tanpa basa-basi kami terlibat obrolan hangat seputar Pecinan Karangturi dan kegiatan Pondok Pesantren Al Hidayat yang berdiri tahun 1916.

Gus Zaim mengatakan dia membeli rumah Cina ini sekitar 15 tahun silam. Awalnya hanya untuk rumah tinggal, namun sebuah pesantren berdiri tanpa direncanakan. Pesantren Kauman miliknya berada di jantung pecinan. Kini, Gus Zaim memiliki anak didik sekitar 170 santri.

Dia merupakan putra K.H. Ahmad Syakir, dan cucu dari K.H. Mashoem Ahmad. Sang kakek juga pendiri Jam’iyyah Nahdatul Ulama bersama K.H. Wahab Hasbullah dan K.H. Hasyim Asy’ari.

Tiba-tiba fotografer Feri Latief bertanya, “Gus, santri di sini ada yang turunan Cina?”

“Saya rasa ada ya,” ujar Gus Zaim. “Tapi, yang jelas pengasuhnya ada.”

Saya menyambung, “Ada, Gus?”

“Ya, saya,” ujar Gus Zaim terkekeh.

“Tradisi Islam di sini panjang,” ujarnya. “Kita menghargai tradisi klenteng dan Konghucu, saling menghormati lah.” Dia bercerita kepada saya, awalnya para pendatang asal Cina yang singgah dan bermukim di Lasem adalah laki-laki. Kemudian mereka berbaur dan kawin-mawin dengan perempuan Jawa. Leluhurnya yang bernama Ajrumi bin Mazid—lima generasi di atas Gus Zaim—menikahi perempuan Cina bermarga Oei. “Ini pluralitas ini di Lasem,” kata Gus Zaim. “Pluralitas itu melahirkan toleransi.”

Kemudian Gus Zaim melanjutkan, “Sampai kapan kita bicara tentang Cina, Arab, India, Jawa? Semua orang Indonesia! Saya juga turunan Cina. Belahlah dada orang-orang Cina Lasem, pasti banyak mengalir darah Jawa. Ini waktunya kita membawa Lasem menjadi kota yang lebih baik,” ujarnya.

Orang mungkin berpikir bahwa kerukunan dalam keberagaman ini menjadi kekhasan warisan budaya Indonesia tak benda, yang menambah daftar panjang warisan budaya Lasem.

Gus Zaim juga memugar dan melestarikan sebuah rumah bergaya Cina-Hindia dengan pagar tinggi khas Pecinan Lasem, yang bertetangga dengan rumah Lawang Ombo. Belakangan hunian tua itu disebut Rumah Budaya Gus Zaim. “Saya membeli rumah itu, tanpa pretensi dan motivasi apapun kecuali kecintaan kepada sejarah. “

Rumah itu akan bercerita tentang zamannya, demikian ungkap Gus Zaim, seolah memberi gambaran bahwa masyarakat Cina Lasem masa lalu menutup diri dengan dunia luar. Terbukti dengan bangunan tembok pembatas rumah yang tinggi dan tertutup. Para ahli sejarahlah yang berkewajiban mengungkap penyebabnya, ungkapnya.

Mungkin, lanjut Gus Zaim, karena mereka adalah pendatang minoritas. Mungkin juga karena politik kolonial, atau memang sudah pembawaan dari asalnya. Gus Zaim menyeruput minuman di cangkirnya, lalu berkata, namun “bangunan yang kokoh tanpa meninggalkan seni yang akulturatif menunjukkan bahwa mereka berfikir tentang anak cucu, bukan hanya pribadinya sendiri.”

Akan dibawa kemanakah Lasem? Menjadi kota pensiunan? Dalam kesempatan berbeda, saya bertanya kepada Pejabat Sementara Kepala Badan Perencanaan Daerah Rembang, Hari Susanto. Hari menyatakan bahwa Kabupaten Rembang mengutamakan dua kecamatannya untuk diikutsertakan dalam proyeksi P3KP (Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka). Dia berharap proses ini dapat mempercepat perolehan status wilayah cagar budaya. “Ini mengerucut ke Lasem. Banyak kendala memang. Proyeksinya tahun depan (2016) kami akan mengadakan desain aksi untuk Kecamatan Lasem. Kami berharap juga segera ada payung hukum untuk melindungi bangunan dan warisan sejarah Lasem,” ujarnya.

Hari juga menambahkan bahwa pemerintah pusat sudah memiliki rencana jalan lingkar Rembang-Lasem untuk mengalihkan arus kendaraan berat dari jalur utama Kota Lasem. Tujuannya, demi melindungi bangunan bersejarah di sepanjang Jalan Raya Pos. “Paling cepat 2017 akan terlaksana!” pungkasnya.

Masygul hati saya ketika menjelajahi Lasem hampir satu purnama. Saya menyaksikan bangunan tua yang merana dimakan usia atau sudah beralih tangan dan hancur binasa. Di pekarangan warga, saya menyaksikan puluhan bong Cina asal abad ke-18 dan ke-19 yang tak terpelihara. Bong tertua di Lasem bertarikh 1768 milik Han Wei Sing, berdiri sendirian di tegalan dekat permakaman Islam.

Saya juga menyaksikan bong tertua kedua. Nisan yang berangka tahun 1782 itu hampir roboh dan tak terperi—nyaris tak ada yang mengetahui. Di Dusun Lemahbang, Desa Ledok, nisan Kapitan Cina Lin Ming Zi (1882) telah dibongkar dari makamnya dan menjadi jembatan selokan kecil, yang digilas roda sepeda motor setiap harinya. Kemegahan bong dua Kapitan Cina Lin Sheng Dui (1907) dan Lin Shan Jing (1904) di Lapangan Tulis, Selopuro, tertutup ilalang dan menjadi tempat ternak sapi melepas penat. Banyak bekas makam Cina yang telah beralih fungsi menjadi kandang ternak, bahkan di atas pondasi makam berdiri rumah warga—seolah tak ada kengerian bagi yang tinggal di atasnya.

Nama pejuang Lasem masa Geger Pacinan, seperti Tan Sin Ko, Oey Ing Kiat, Ta Kee Wie, lesap bersama sangkala. Nama-nama pejabat dan saudagar sohor Lasem seperti Han Siong Kong, Go Kiem Kie, Lie Wie Djien, Lim Hong Hoen, Lim Hong Gwan, Tan Kiem Sing, Tio Swan Kiet sudah kikis habis. Deretan nama Kapitan dan Mayor Titulair Cina Lim Ki Siong, Lim Tik Hiap, Lim Tik He, Lim King Poen, Lie Hong Kit, Lie Thiam Kwie tak pernah digubris lagi. Aneka jenis kuliner khas seperti masakan babi, nasi uduk babu suhak, lombok ijo shio srepeh, swike pikul, tangkue, sonjongpia pun lucut bersama waktu. Semua tinggal cerita kenangan di Lasem.

Ya, suasana di lorong-lorong Pecinan Lasem masih sunyi seperti pemerian Tan Hong Boen pada awal abad ke-20. Sayangnya, di sana-sini saya tak mendengarkan lagi suara babi. Pecinan ini tetap cantik dan memikat bagi para pelancong, namun belum tentu membawa semangat mereka terbang ke tepi Huang Ho. Kini, sebagian rumah berlanggam Cina-Hindia itu bukan lagi dihuni keluarga Tionghoa, melainkan para pegawai mereka. Sebagian lagi tak terurus dan binasa. Lasem menyimpan kepedihan bak pecinan yang kesepian karena ditinggal generasi penerusnya.

Mungkin benar kata pemeo lama, “cantik itu sungguh menyakitkan.” Namun, saya masih memirsa seberkas harapan yang tersisa: tradisi dan upaya warga Lasem untuk menjaga dan membangun kembali remah kejayaan pecinan kuno ini. Semoga kita tidak sedang menikmati keindahan pecinan di kaki pelangi.

(Tulisan ini juga terbit di Majalah National Geographic Indonesia edisi Februari 2016)

Agni Malagina – Dosen di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, mendalami sinologi, pencinta budaya Cina di Nusantara, tinggal di Jakarta. Di luar kesibukannya di dunia akademis, ia juga kerap menulis untuk beberapa media, salah satunya National Geographic Indonesia.

Desa Dasun Rembang Dinobatkan sebagai Desa Budaya Nasional

Desa Dasun Rembang Dinobatkan sebagai Desa Budaya Nasional

Desa Dasun, Desa Budaya 2024 yang Memperkenalkan Desa Melalui Buku

Desa Dasun, Desa Budaya 2024 yang Memperkenalkan Desa Melalui Buku

(11).Movie_Snapshot.jpg) Desa Dasun Lasem Rembang Menyandang Gelar Desa Budaya Tahun 2024 Oleh Kementerian Kebudayaan

Desa Dasun Lasem Rembang Menyandang Gelar Desa Budaya Tahun 2024 Oleh Kementerian Kebudayaan

Perdes RPJMDesa Perubahan 2020-2027

Perdes RPJMDesa Perubahan 2020-2027

Rencana Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Rencana Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Perdes RKPDesa Tahun 2025

Perdes RKPDesa Tahun 2025

Perdes APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2024

Perdes APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2024

Sejarah Asal Usul Nama Dasun

Sejarah Asal Usul Nama Dasun

Profil Potensi Desa Dasun

Profil Potensi Desa Dasun

Profil Kondisi Geografis dan Demografis Desa

Profil Kondisi Geografis dan Demografis Desa

Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa

Visi dan Misi Pemdes Dasun 2019-2025

Visi dan Misi Pemdes Dasun 2019-2025

Mrico Keting Dasun Lasem Rembang

Mrico Keting Dasun Lasem Rembang

Gaung Pemajuan Kebudayaan "Mlempem' di Penghujung Jalan

Gaung Pemajuan Kebudayaan "Mlempem' di Penghujung Jalan

Nikmatnya Makan di Warung Prayogo Kastur Lasem

Nikmatnya Makan di Warung Prayogo Kastur Lasem

Musrenbangdes, Warga Aktif Memberikan Usulan

Musrenbangdes, Warga Aktif Memberikan Usulan